「ピックルボールをやってみたいけど、ルールが分からない…」そんな不安を抱えていませんか?実は、運動が苦手な方でも1時間後にはゲームを楽しめているのがピックルボールの魅力です。

複雑に思える「ノンボレーゾーン」や「サーブルール」も、実際は覚えやすい仕組みになっています。ラケットスポーツの経験がなくても大丈夫。基本的な打ち方さえ覚えれば、すぐに試合形式で楽しめます。

この記事では、コートの構造から得点方法まで、プレイに必要なルールを分かりやすく解説します。「思っていたより簡単!」と感じてもらえるよう説明していきます。

まずは基本ルールをしっかり押さえて、この魅力的なスポーツを楽しんでみましょう!

ピックルボールの基本|コートサイズとエリアの特徴を理解しよう

ピックルボールのコートサイズ

コートの大きさと構造

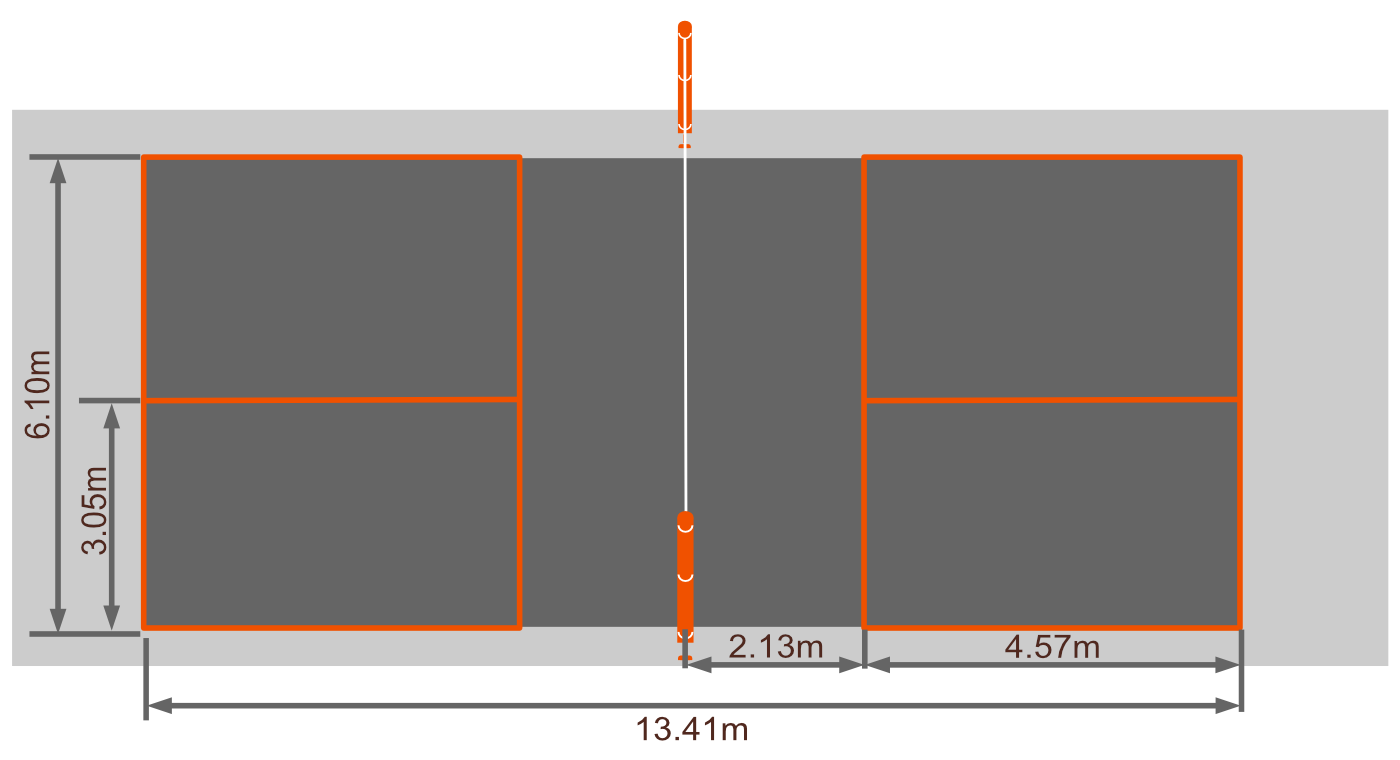

ピックルボールの公式コートサイズは、縦13.41m×横6.10mです。これはバドミントンのダブルスコートとほぼ同じサイズで、テニスコートの約1/3の広さになります。ネットは中央が高さ約86cm、両端だと高さ約91cmです。

シングルスとダブルスでのコートの違い

ピックルボールはテニスやバドミントンと異なり、シングルスとダブルスで同じコートサイズを使用します。

シングルスとダブルスで異なるのはサーブの順序です。それについてはのちほど紹介します。

屋内と屋外によるコートの違い

ピックルボールは屋内でも屋外でもプレーすることができます。

屋内は主に体育館を活用します。

屋外の場合、テニスコートを活用してピックルボール用のラインを引いて行うことが多いです。ただし、砂入り人工芝のコート(オムニコート)などボールが弾まないコートはピックルボールには不向きです。

屋外では天候以外でも、コートの表面素材や種類(コートサーフェス)の特性によってボールの挙動が変わります。

ピックルボールのエリアの特徴

最重要エリア「ノンボレーゾーン」とは

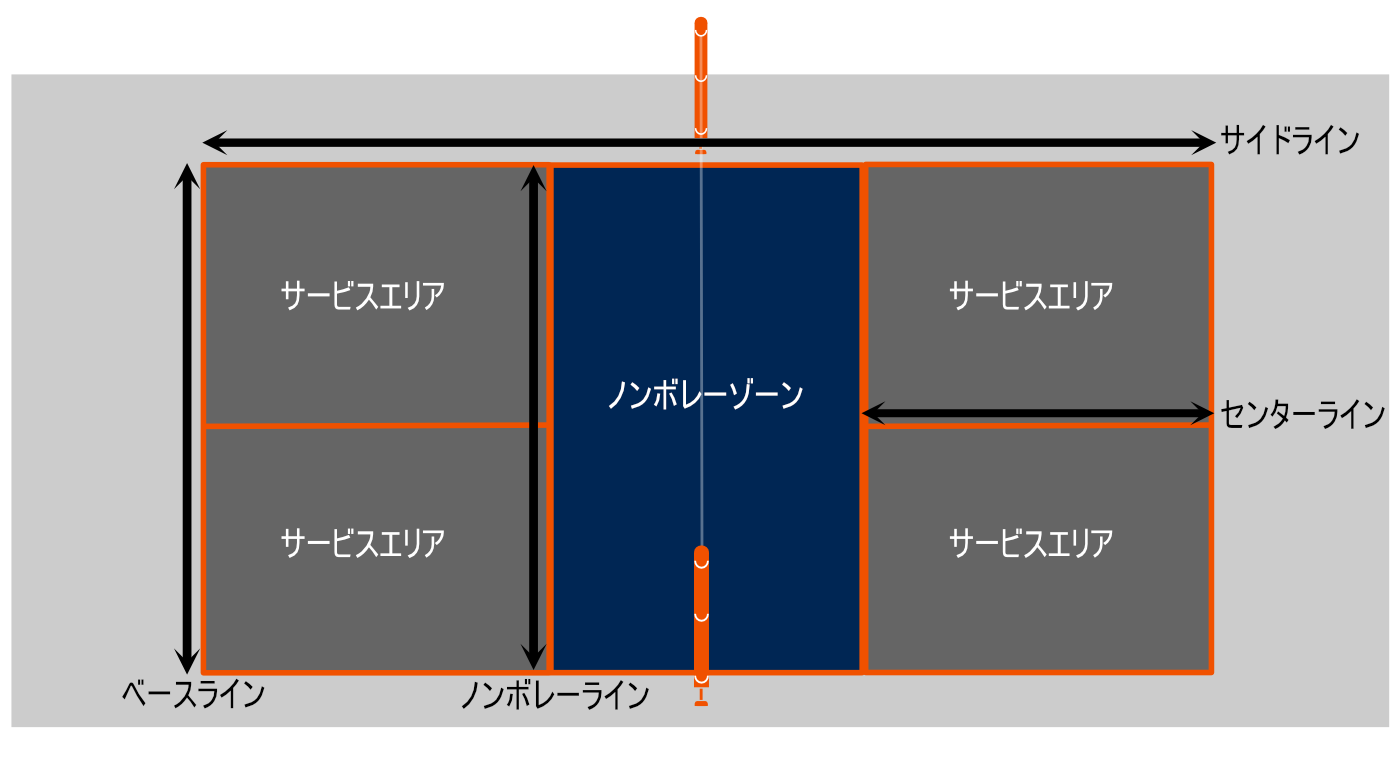

ピックルボール最大の特徴は、ネット前に設定された「ノンボレーゾーン」です。このエリアは「キッチン」とも呼ばれ、ピックルボール独特の戦略性を生み出す重要なエリアです。

- ノンボレーゾーン(キッチン)とは、ネットから両側に2.13mの範囲にある長方形の区域です。

- このノンボレーゾーン内ではボールがワンバウンドする前に打ち返す「ボレー」でボールを打つことはできません。

- サービスエリア内からボレーをして、その流れでノンボレーゾーンに入ってもフォルトになります。

- ノンボレーゾーン内でバウンドしたボールはエリアに入ってボールを打っても構いません。

このエリアの目的は、ネット際でのパワープレイを制限し技術とコントロールを重視した展開を促すことにあります。結果として、年齢や体力に関係なく誰もが楽しめるスポーツとなっています。

サービスエリアの役割

サービスエリアはコート内のノンボレーゾーンを除いたエリアであり右側と左側に分かれています。

- サーブを行う側(サーバー)は、サーブしたボールを対角線上にある相手コートのサービスエリアへ入れます。

- サーバーが右側からサーブを行う場合は、相手コート左側のサービスエリアに入れます。

- サーブしたボールがエリアに入らない場合は、フォルトになります。

このようにサーブの位置を決めたり、サーブしたボールの有効・無効の判定を決めるエリアです。

ピックルボールのサーブの基本ルール

サーブの基本

サーブの位置

ピックルボールのサーブは、ベースラインの後方から打つのが基本です。ゲームの開始時には、センターラインを挟んだ右側のベースライン後方からサーブが始まります。得点が偶数の場合は右側、奇数の場合は左側からサーブを打ちます。

足の位置

サーブを打つインパクトの瞬間、サーバーの足は以下の条件を満たす必要があります。

- ベースラインに触れたり、ベースラインの内側のコート面に触れたりしてはいけません。

- コートの外側であっても、サイドラインまたはセンターラインの仮想延長線上に触れてはいけません。

サーブを打ったあとの勢いで、サービスエリアに入ることは問題ありません。

サーブの着地点

- サーブしたボールはネットを越えて、対角線上の相手コートのサービスエリア内に着地させます。

- ノンボレーラインに触れた場合はフォルトになります。

- ベースライン、サイドライン、センターライン上に着地したサーブは有効です。

サーブの種類

サーブには「ボレーサーブ」と「ドロップサーブ」の2種類があります。

ボレーサーブ

ボールをバウンドさせず打つサーブです。ボレーサーブを行う際は以下のルールに従います。

- サーバーの腕は、ボールを打つ時に下から上へ弧を描くように打ちます。

- ボールを打つとき、パドルヘッドの最高点が手首の最も高い位置(手首の関節)を超えてはいけません。

- サーブのときの打点は腰(へそ)より上の位置になってはいけません。

ドロップサーブ

ボールを地面にバウンドさせてから打つサーブです。ドロップサーブを行う際は、以下のルールに従います。

- サーバーは手からボールを離すか、パドルの面からボールを自然な高さで落とします。

- ボールを打つ前に、上にトスしたり下に叩きつけるなどいかなる方向にも推進力を与えてはいけません。

- ボレーサーブのときの腕の動きや打点の位置などの制限はドロップサーブには適用されません。

サーブ手順

ダブルスとシングルスでは以下のようにサーブの順番が異なります。

ダブルス

各ゲームの最初のサーブだけはサーブ権を持つのは1人だけです。最初のサーブから始まったラリーがフォルトになるかラリーに負けたら、相手チームにサーブ権が移ります(これを「サイドアウト」といいます)。

勝った場合はパートナーと左右のポジションを変えて、もう一度同じサーバーからサーブを始めます。

2回目以降のサーブからは、まず1人目がサーブしてフォルトになるかラリーに負けたらパートナーがサーブします。そして、2人目がサーブしてフォルトになるかラリーに負けたらサイドアウトします。

サーバーはポイントを取るたびに、ポジションが変わります。パートナーとポジションを交代するのは、自チームがサーブ権を持っている時にポイントを獲得した場合のみです。

シングルス

- サーバーは自身のスコアが偶数の場合は右側のから、奇数であれば左側からサーブを行います。

- サーバーはポイントを獲得し続ける限り、サーブのポジションを交互に変えながらサーブを継続します。

- サーバーがラリーに負けた場合はサイドアウトとなり、サーブ権は相手プレイヤーに移ります。

ピックルボールの特殊ルールを解説

間違えやすいツーバウンドルール

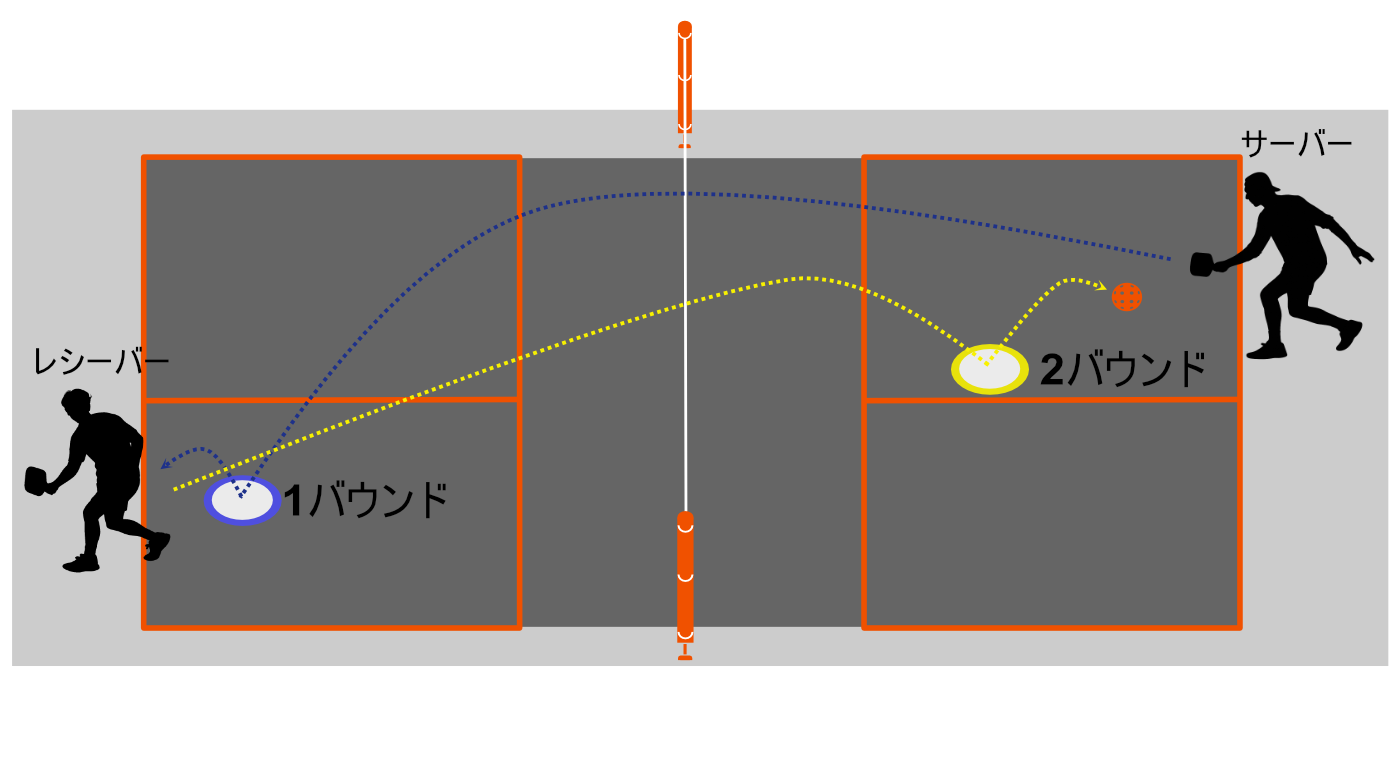

ピックルボールにはツーバウンドルールと呼ばれる独特のルールがあります。

- サーバーがサービスを打ちます。

- レシーバーは必ずボールを1度バウンドさせてから返球します。

- サーブ側も最初の返球は必ず1度バウンドさせてから打ち返します。

この2回のバウンドが完了した後は通常のラリーとなり、ノンボレーゾーン外であればボレーが可能になります。初心者がよく間違えるのは、「プレイの間、常に2回バウンドさせる必要がある」と誤解することです。

この独特なルールにより、ラリー開始後すぐに攻撃的なプレイを防ぎ、ラリーが続きやすくなります。

得点コール

ピックルボールでは、サーブの前に「サーバーのスコア - レシーバーのスコア 」の順にコールするという独自のルールがあります。ダブルスの場合はレシーバーのスコアのあとにサーバー番号も言います。

ダブルスの場合

ゲーム開始時はまだ得点していないため「0-0-1」とコールします。

例えばサーブ側が5点、レシーブ側が3点、2人目がサーブの場合は「5-3-2」とコールします。

シングルスの場合

サーブ側が5点、レシーブ側が3点の場合は「5-3」とコールします。

サーブの前にコールするため、必ず「自分たちのスコア-相手のスコア」という順にコールします。この際、間違って相手のスコアからコールしてしまうことがあるので注意しましょう。

もしコールを忘れてサーブをした場合はフォルトになります。

ピックルボールの得点と勝敗の決定方法

得点方法

得点が入るのは、サーブ権を持っているチームのみです。自分のチームがサーブ権を持っている場合のみラリーに勝てば得点します。得点は1点ずつ加算される方式です。

勝敗の決定方法

公式ルールでは、ゲームは主に11点先取で行われ、2点差以上をつけて勝利するデュース方式が採用されています。例えば10-10のタイスコアの場合は、どちらかのチームが2点差をつけるまでゲームは続きます。

セット制は採用されておらず、1ゲームで勝敗が決定するのが特徴です。

まとめ

ピックルボールのルールは、経験の有無に関わらず楽しみやすい設計になっています。各ルールには明確な目的があり、初心者でもすぐに楽しめ、上級者でも戦略性を追求できるよう計算されているためです。

ノンボレーゾーンやツーバウンドルールなど特殊なルールを理解すれば明日からでもピックルボールを始められます。

まずは体験会に参加し、実際にこれらのルールを体感してみることをおすすめします。きっと「ピックルボールをもっと楽しみたい!試合に勝てるようになりたい!」と夢中になるはずです。そんな方のためにディンクショットなどピックルボールの基本戦術を解説した記事も作成していきます。ぜひお楽しみに!

※本記事の内容はアメリカピックルボール協会のサイトの内容やルールを参考にして構成しています。